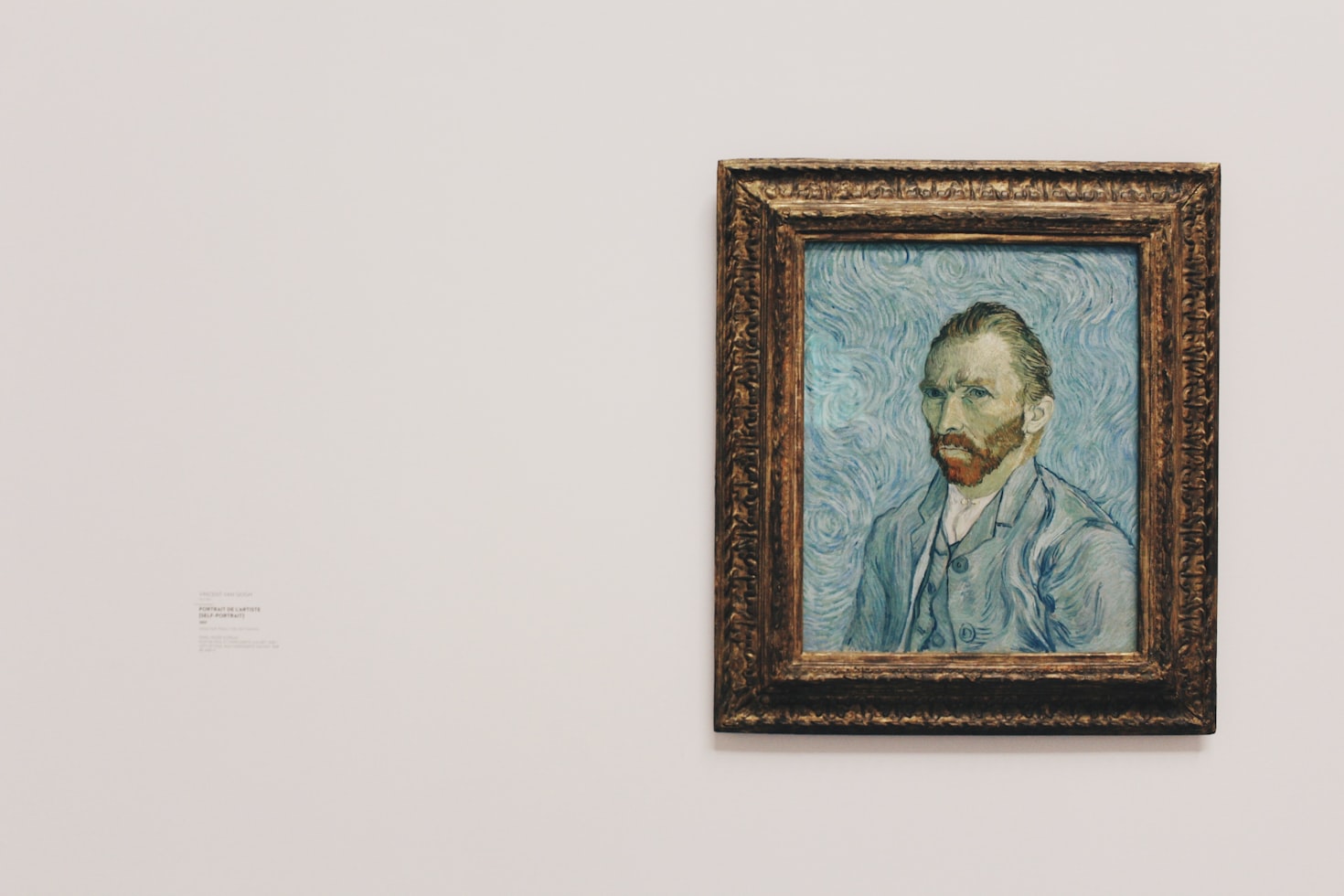

梵谷畫裡星星真的會旋轉?《星夜》背後的視覺科學解密

提到梵谷,你腦海裡蹦出什麼畫面?是那堆燃燒般的向日葵,還是他那隻被自己剪掉後包著繃帶的耳朵?不過,說到最讓人印象深刻的,絕對是他那幅《星夜》——滿天星星像跳舞一樣旋轉,畫面又神秘又迷人,簡直是藝術界的超級網紅。但你有沒有想過,那些畫裡扭來扭去的星星,真會動嗎?還是說,梵谷這傢伙其實不只懂畫畫,還偷偷玩了一手視覺科學的把戲? 很多人覺得《星夜》就是梵谷心情的寫照,什麼孤獨啦、瘋狂啦,全都一股腦兒塞進畫裡。這當然沒錯,畢竟他可是個連耳朵都能下手的狠角色。但別急,科學家最近跳出來說,這幅畫不只是浪漫的幻想,還藏著視覺科學的小秘密。準備好了嗎?我們要用幽默的眼光,來拆解這幅畫裡的「星光魔術」! 視覺暫留:星星不會動,是你眼睛在跳舞 先來聊聊一個很酷的東西,叫「視覺暫留」(Persistence of Vision)。什麼意思呢?簡單說,就是你眼睛看東西時,畫面不會立刻消失,而是會在腦子裡多留一秒鐘。就像我們看電影,螢幕上明明是一張張靜止的圖片,快速播放起來卻變成流暢的動作,這就是視覺暫留在搞鬼。 《星夜》裡那些扭來扭去的渦旋筆觸,加上黃藍對比超搶眼的色彩,簡直是視覺暫留的完美舞台。你盯著畫看,眼睛會不自覺把這些線條當成動的,感覺星星好像真的在夜空裡跳恰恰。梵谷這傢伙,畫布上明明沒裝馬達,卻能讓我們腦補出一場星光秀,堪稱視覺魔術師!下次有人問你星星會不會動,你可以酷酷地回:「不會,是我眼睛在耍我。」 眼動追蹤:眼睛比你還誠實,早就被畫牽著走 除了視覺暫留,科學家還祭出了高科技——眼動追蹤儀。這玩意兒能追蹤你的眼球動來動去,看你到底在盯什麼。結果呢?當你看《星夜》時,眼睛完全不聽使喚,像被畫裡的渦旋牽著鼻子走,順著那些線條轉啊轉。明明知道畫是靜止的,眼睛卻硬要跟著跳舞,簡直是「眼比心還忙」的最佳證明。 這下真相大白了吧?梵谷不只畫得好,還懂得怎麼「騙」你的眼睛。他用筆刷畫出一條條旋轉軌跡,讓你的眼球忍不住跟著跑,腦袋還傻乎乎地喊:「哇,星星真的在動耶!」這招數高明到讓人想給他鼓掌,順便問一句:「梵谷大哥,你是怎麼知道我眼睛這麼不爭氣的?」 色彩對比:黃藍配色,腦子直接當機 再來看看《星夜》的配色,藍天配黃星,亮得像在開派對。這可不是隨便挑的顏色,藍色和黃色在色輪上可是死對頭,對比強到能讓你眼睛一秒聚焦。這種搶眼的搭配,讓畫面每個細節都跳出來,逼得你的大腦不得不認真處理,結果一不小心就中了旋轉的圈套。 更別提梵谷還用了厚塗技法(Impasto),把顏料堆得像奶油一樣厚,畫布上看起來就像立體浮雕。這種粗獷的質感,讓星星更有「衝出畫面」的氣勢,感覺隨時要飛到你臉上。你說,這畫要是用溫柔的粉彩畫出來,還會不會有這種催眠效果?答案顯而易見,梵谷這傢伙根本是故意要把我們看暈的! 瘋狂還是天才?梵谷可能比我們想得聰明 當然啦,聊到梵谷,總繞不開他的「瘋狂」標籤。有人說,他晚年可能有躁鬱症或癲癇,搞得他看世界跟我們不一樣。說不定他真的看過星星跳舞,然後想:「嘿,這麼酷的東西,我得畫下來給大家瞧瞧!」於是,《星夜》就成了他腦內派對的紀錄片。 但別急著把他當成純粹的瘋子,這傢伙的天才之處,在於他能把這種怪視覺變成藝術,還順便耍了我們一把。他的畫不只是情緒的垃圾桶,更像是視覺科學的實驗場。他用畫筆告訴我們:「你們以為我在亂畫?錯,我在玩你們的眼睛!」這份狡黠,實在讓人又愛又恨。 藝術撞科學:星星不動,我們腦子動 《星夜》這幅畫,說穿了就是藝術和科學的超級混搭。梵谷可能沒學過什麼視覺暫留理論,也沒拿過眼動追蹤儀,但他憑著直覺,把這些科學原理玩得爐火純青。反過來,科學家也從他的畫裡挖到寶,發現人類的視覺系統原來這麼好騙。 這不就像人生嗎?有時候你覺得自己在看懂一切,結果只是被自己的眼睛耍了。藝術家從科學偷靈感,科學家從藝術找線索,大家你來我往,搞出一堆新花樣。所以說,《星夜》不只是掛在博物館的畫,還是一場跨界的派對,邀請我們一起跳進去玩。 下次看畫,別只顧著感動 下次你站在《星夜》前面,別光顧著感慨「好浪漫啊」,試著用點科學腦袋想想:那些星星為什麼看起來會動?是畫布在搞怪,還是你的大腦在自嗨?答案可能沒那麼重要,重要的是,這幅畫讓你不只用了眼睛,還動了腦子。 說真的,梵谷這傢伙真是太會了。他畫了一片夜空,卻讓我們看到的不只是星星,還有人類視覺的奇妙bug。這種「一畫多用」的本事,誰看了不喊聲「服氣」?所以,別再說《星夜》只是浪漫的幻想,它根本是個視覺陷阱,等著你跳進去被耍得團團轉。 星星不動,你心動就好 《星夜》的魅力,不只是因為它美得讓人想哭,更因為它偷偷藏了一堆科學梗。梵谷用他的畫筆,給我們上了一堂視覺課,還順便證明:藝術和科學根本是好哥們兒。那些旋轉的星星,或許只是我們眼球的錯覺,但那份震撼,可是貨真價實的心動。 下次再看到《星夜》,別忘了給梵谷點個讚。他不只畫了幅經典,還把我們耍得心甘情願,甚至還讓科學家忙著解碼他的「星光魔法」。這場視覺探險,你準備好一起玩了嗎?星星不動沒關係,只要你眼睛跳得夠開心,那就值了!