生成藝術:用 AI 重燃創作的熱情

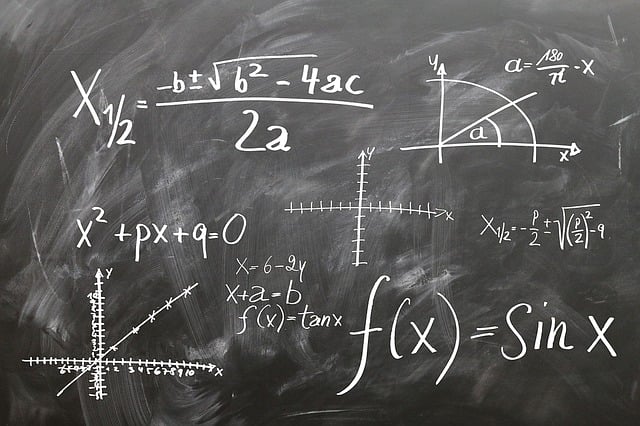

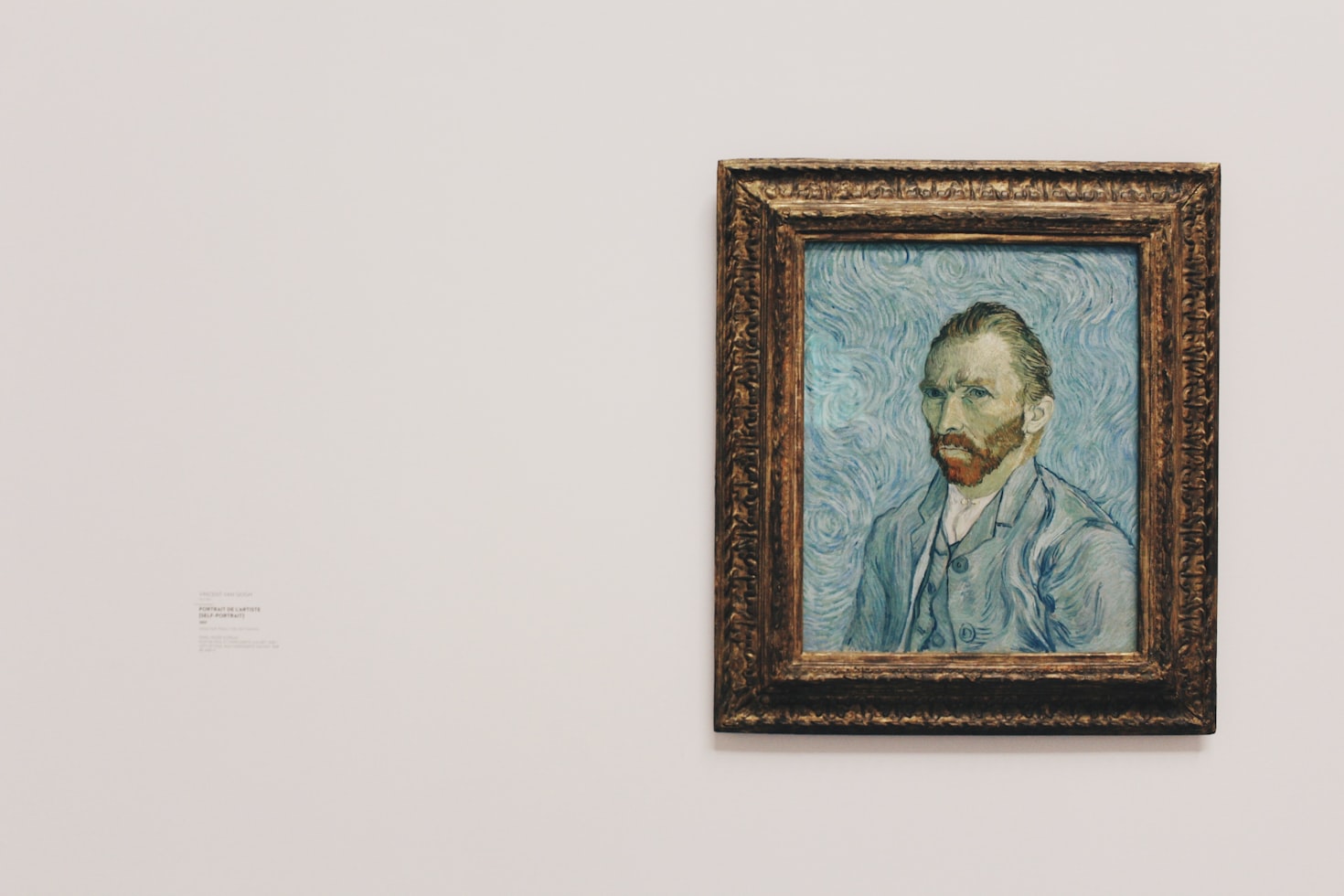

光影交織的創作魔法:我和 AI 的生成藝術冒險 數位時代的浪潮來得又快又猛,科技像個調皮的孩子,不斷翻新我們的生活方式。尤其在創作這件事上,它帶來了一種全新的玩法——生成藝術(Generative Art)。這種結合人工智慧(AI)的藝術形式,不僅讓我重新燃起對創作的熱情,還開啟了一扇通往無限可能的窗戶。今天,我想跟你們聊聊我用 AI 工具創作的那些日子,分享這段旅程裡的驚喜、挑戰和靈感,看看它怎麼讓我從一個普通創作者,變成一個愛上光影魔法的冒險家。 什麼是生成藝術?解鎖創作的新玩具 生成藝術聽起來有點高深,但說白了,就是用程式或 AI 自動產生的藝術作品。想像一下,你給電腦設定一些規則或提示,它就像個聽話又創意無限的小助手,幫你畫畫、寫曲,甚至搞出你從沒想過的東西。這種藝術不是憑空冒出來的,它的根基在於算法,而隨著科技進步,尤其是深度學習的崛起,生成藝術的潛力簡直像宇宙一樣無邊無際。 比如說,有了 GAN(Generative Adversarial Network,生成對抗網絡),電腦能自己生成逼真的圖像;還有像 MuseNet 這樣的工具,能幫你譜出旋律。這些技術讓藝術不再只是人類的專利,而是人與機器攜手共創的奇妙過程。我第一次聽到這個概念時,覺得既新奇又有點不可思議——電腦也能當藝術家?但試過之後,我才發現,這不只是工具,而是創作的新玩法。 為什麼愛上 AI 創作?三個理由說服我 靈感永不枯竭 傳統創作時,我常常被自己的想法框住,腦袋像卡住的唱片,轉不出新花樣。但 AI 工具完全打破了這個限制。用過 DALL-E 或 Midjourney 的人都知道,你只要丟幾個關鍵詞,它就能變出讓你瞠目結舌的畫面。比如我有次隨手輸入「月光下的蒸汽朋克城市」,結果出來的高塔、霓虹和迷霧,簡直像電影場景!這些畫面不僅超乎我的想像,還像點燃靈感的火花,讓我迫不及待想把它們變成自己的故事。 技術不再是絆腳石 老實說,我畫畫功底一般,音樂也只會哼哼小調,要是按傳統方式練到專業水準,恐怕得花上好幾年。但 AI 工具就像個貼心助教,把那些繁瑣的技術活兒簡化了。比如用 AI 做音樂時,我不用再頭痛和弦進行或節奏理論,只要選好風格、設幾個參數,就能聽到一段旋律。剩下的時間,我可以專注在調整細節或加進自己的想法上。這讓創作變得輕鬆又高效,連我這種「技術小白」都能玩得開心。 合作中的驚喜感 最讓我著迷的,是用 AI 創作時的那種「夥伴感」。它不像畫筆或鋼琴那樣單純聽命於我,而是會主動丟出驚喜,讓我感覺像在跟一個有創意的朋友搭檔。有時候我會笑著想:「這傢伙怎麼比我還會玩?」這種互動的趣味性,讓創作不再是孤單的苦行,而是充滿期待的冒險。 我的 AI 創作日記:從畫布到音符 視覺藝術的奇幻旅程 第一次用 DALL-E 時,我簡直像個拿到新玩具的小孩,興奮得不得了。只要輸入幾個詞,比如「獨角獸在星空下的舞會」,幾秒後,畫面就出來了——一隻銀白色的獨角獸,踩著星光舞步,周圍還有夢幻的雲霧和閃爍的星點。這種生成過程的驚喜感,讓我每次都忍不住多試幾次,像在開盲盒一樣。 更棒的是,這些 AI 畫作成了我的起點。我會挑選喜歡的圖,拿畫筆或數位板再加工,添上自己的風格。比如那幅獨角獸,我加了點復古的花邊和手寫字,變成一張獨一無二的明信片。這種「AI 起草、我潤色」的模式,讓我既享受科技的便利,又保留了手工創作的溫暖。 音樂創作的意外收穫 最近我迷上了 OpenAI 的 MuseNet,這款工具能根據你的喜好生成音樂片段。我試著選了「鋼琴+爵士風」,沒想到幾秒後出來的小調子,竟然有種咖啡館午後的慵懶感。雖然 AI 生成的旋律不一定完美,但它給了我一個起點。我會拿這些片段當靈感,加上自己的哼唱或節奏,慢慢拼出一首完整的曲子。 這個過程讓我發現,自己其實很愛玩音樂。只是以前覺得門檻太高,現在有了 AI 幫忙,我開始探索從沒碰過的風格,像藍調或電子樂,越玩越上癮。 跨界玩出新花樣 最有趣的一次實驗,是我把 AI 繪畫和音樂結合起來。我先用 Midjourney 生成一幅「雨中森林」的畫,然後用 MuseNet 配上一段帶雨聲的鋼琴曲。把這兩個作品合在一起,變成一個小小的視聽短片,分享給朋友時,他們都說有種身臨其境的感覺。這讓我想到了「互動藝術」的可能性——如果未來能讓觀眾自己調整畫面或音樂,那會不會更酷?這種跨媒介的玩法,讓我對創作的定義有了新想法。 不只是創作,更是學習 用 AI 創作的日子裡,我不只產出了一堆作品,還學到了不少新東西。比如怎麼寫出更好的提示(prompt)讓 AI 懂我,或者稍微了解一下 GAN 的運作原理。這些知識雖然不深,但夠我拿來跟朋友吹牛,也讓我在創作時更有底氣。 ...