極光總在北邊:探討太陽風與磁場的奧妙關係

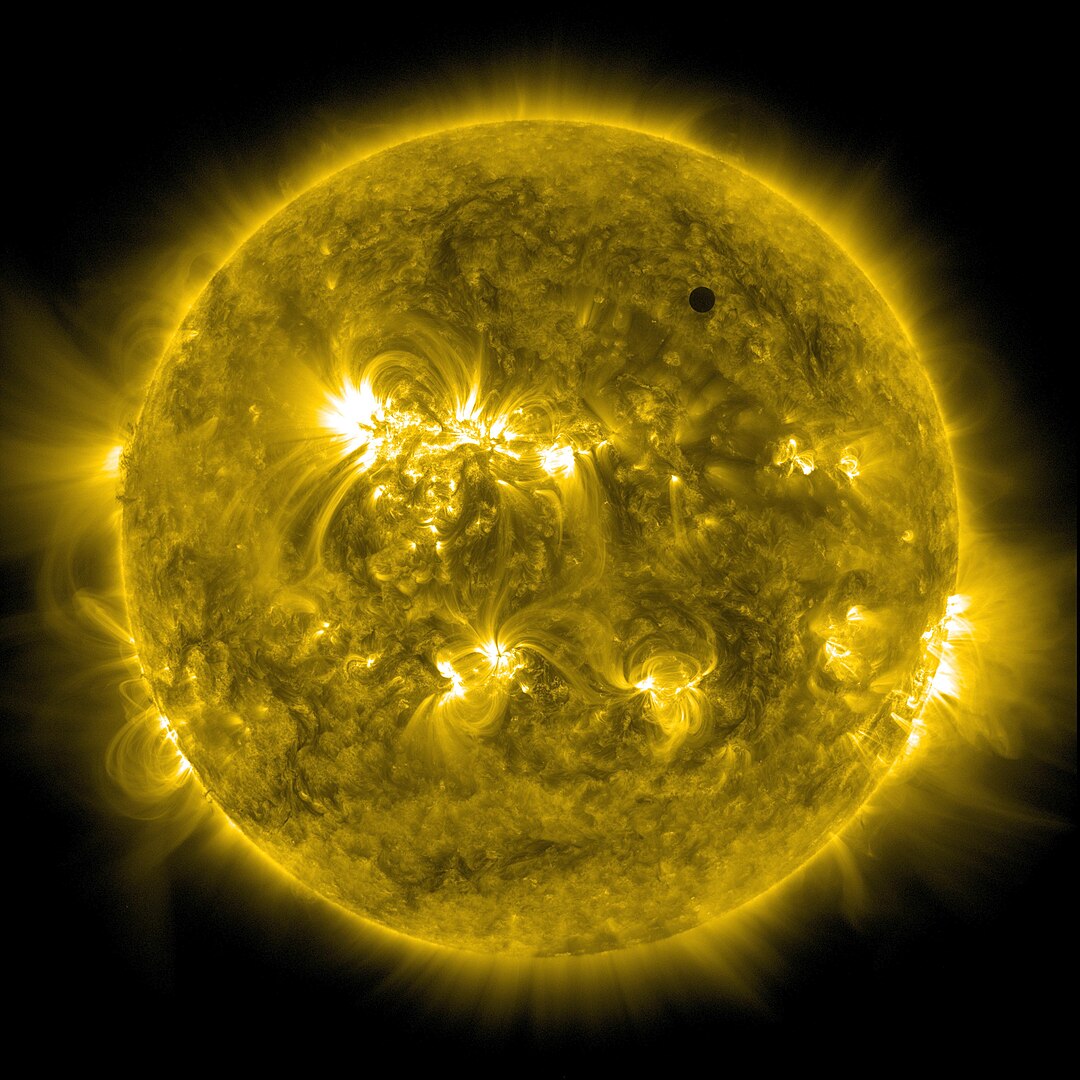

極光,這一令人歎為觀止的天文奇觀,宛如大自然在天幕上繪製的絢麗畫卷,總是在地球的高緯度地區閃耀登場,尤其以北半球的北極圈附近最為人熟知。無論是冰島的雷克雅維克、挪威的特羅姆瑟,還是加拿大的黃刀鎮,這些地方因極光而成為旅人追逐夢幻光影的聖地。然而,為什麼極光總是「偏愛」北邊,甚至在南半球也僅限於南極圈附近出現?這一切的背後,隱藏著太陽風與地球磁場之間一場悄無聲息卻又扣人心弦的交互舞曲。本文將帶領讀者深入探索這一現象的科學原理,揭開極光神秘面紗的同時,感受宇宙與地球之間那份微妙的聯繫。 太陽風:宇宙間的帶電使者 要理解極光,我們首先得認識它的源頭——太陽風。太陽風是太陽日冕層釋放出的一股持續不斷的高速帶電粒子流,其主要成分包括質子與電子,偶爾也混雜少量的氦離子及其他重離子。這些粒子以驚人的速度向外噴發,時速可達每秒300至800公里,甚至在某些極端情況下超過每秒1000公里。這種高速運動的粒子流,從太陽表面衝向太空,形成一道無形的「風暴」,穿越93百萬英里的距離,最終抵達地球。 然而,太陽風並非一成不變。它受到太陽活動週期的調控,例如太陽耀斑(Solar Flare)或日冕物質拋射(Coronal Mass Ejection, CME)等劇烈事件。這些現象會將大量高能粒子拋入太空,使太陽風的密度與速度激增,進而引發所謂的「太陽風暴」。這樣的風暴不僅影響地球的空間環境,還為極光的壯麗演出埋下伏筆。想像一下,這股來自太陽的能量洪流,如同宇宙中的信使,攜帶著能量與訊息,穿越茫茫太空,直奔地球而來。 地球磁場:隱形的守護屏障 當太陽風抵達地球時,它並未直接衝撞地表,而是遭遇了一道堅不可摧的防線——地球磁場。地球磁場是由地核內部的熔融鐵鎳對流運動所產生,類似於一顆巨大的條形磁鐵,其磁力線從南極延伸至北極,形成一個包圍地球的磁場結構。然而,在太陽風的持續壓力下,這一磁場並非完美的球形,而是被壓縮成一個淚滴狀的磁泡,科學家稱之為「磁層」(Magnetosphere)。 磁層如同地球的隱形保護傘,將絕大多數太陽風帶電粒子阻擋在外,使其無法直接侵入大氣層或地表。這種保護機制不僅守護了地球上的生命免受高能粒子的輻射侵害,也為人類科技設施,如衛星與電力系統,提供了一道天然屏障。然而,磁層並非完全密不透風。當太陽風的能量過於強大時,部分粒子會找到突破口,沿著磁場線潛入地球的兩極地區,而這正是極光誕生的關鍵起點。 磁場線與極光的奇幻碰撞 極光的誕生,源於太陽風粒子與地球磁場的巧妙交會。當這些高能帶電粒子衝向地球時,受到磁場線的引導,它們並不會均勻散布,而是沿著磁力線的路徑移動。由於地球磁場的南北極指向大致與自轉軸平行,磁力線在兩極地區密集匯聚,形成一個天然的「漏斗」。因此,太陽風粒子更容易被導向北極與南極的高緯度地帶。 進入大氣層後,這些粒子與大氣中的原子和分子——主要是氧氣(O₂)和氮氣(N₂)——發生碰撞。這種碰撞將能量傳遞給大氣分子,使其進入激發態(Excited State)。當這些分子從高能量狀態回落至基態(Ground State)時,會釋放出多餘的能量,以可見光的形式放射出來。這便是我們眼中那抹閃爍的極光。不同高度與成分的碰撞,造就了極光的多彩光芒,也讓這場宇宙與大氣的對話成為一場視覺盛宴。 極光的多樣性:色彩與形態的交響曲 極光並非千篇一律的光輝,它們的顏色、形狀與強度各具特色,宛如大自然的即興演出,令人目不暇給。這些變化的背後,隱藏著科學的規律與自然的隨機性。 色彩的秘密: 極光的顏色取決於碰撞的大氣成分與高度。在海拔100至200公里的範圍內,與氧原子碰撞的粒子通常產生綠色光,這也是最常見的極光色彩。若碰撞發生在更高處,氧原子可能發出紅色光芒。而與氮原子或分子碰撞時,則會產生藍色或紫色的光輝。這些色彩的交織,讓極光如調色盤般豐富多變。 形態的演繹: 極光的形狀千變萬化,從帶狀、簾幕狀到彌漫狀,甚至偶爾出現點狀或放射狀的光芒。這與磁場線的局部結構和太陽風粒子的分佈密切相關。例如,當磁場受到強烈擾動時,極光可能呈現波浪般的動態效果,令人歎為觀止。 強度的起伏: 極光的明暗與活躍度直接受到太陽風強度的影響。在平靜時期,極光或許只是淡淡的光暈;而在太陽風暴期間,極光的亮度與範圍會大幅提升,甚至擴展至中低緯度地區,形成罕見的「極光暴」。這樣的景象不僅震撼人心,也提醒我們太陽活動對地球的深遠影響。 科學探索:從極光看宇宙 極光不僅是自然界的藝術品,更是科學家窺探宇宙奧秘的窗口。通過研究極光,我們得以深入理解太陽風與地球磁場的交互機制,並進一步預測「空間天氣」(Space Weather)的變化。所謂空間天氣,是指太陽活動及其引發的粒子與磁場擾動對地球環境的影響。這些變化可能干擾衛星通訊、GPS導航,甚至導致地面電力系統的故障。例如,1989年加拿大魁北克因強烈太陽風暴引發的磁暴,就曾造成大規模停電,影響數百萬人。 為此,科學家運用多種工具對極光展開研究。地面觀測站捕捉極光的即時影像,衛星則從太空視角監測磁層與太陽風的動態,而數值模擬則幫助研究者重建這一複雜過程。這些努力不僅揭示了極光的生成原理,也為人類應對空間天氣風險提供了關鍵數據。例如,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的空間天氣預報中心,便依據此類研究發布警報,保障科技基礎設施的安全。 極光的文化與啟示 除了科學價值,極光在人類文化中也佔有一席之地。在北歐神話中,極光被視為女武神瓦爾基麗(Valkyrie)的盔甲反射光芒;在原住民傳說中,它可能是祖靈的指引。這些故事為極光增添了神秘色彩,也反映了人類對自然現象的敬畏與想像。如今,極光旅遊成為全球熱潮,每年吸引無數旅人遠赴極地,只為一睹這轉瞬即逝的光影奇蹟。 然而,極光的美麗背後,也提醒我們地球與宇宙的緊密聯繫。太陽風的每一次噴發、磁場的每一次擾動,都是這顆藍色星球與其母恆星之間的對話。通過極光,我們不僅欣賞到大自然的鬼斧神工,更感受到宇宙那無窮的能量與秩序。 結語:自然的饋贈與人類的責任 極光,這來自太陽的饋贈,是太陽風、地球磁場與大氣層協同作用的傑作。它們在高緯度地區的頻繁出現,既是大自然的規律使然,也是一場跨越億萬公里的宇宙奇遇。對極光的研究,不僅讓我們得以一窺太陽系的運作機制,還為人類應對空間天氣挑戰提供了寶貴洞見。 當我們仰望夜空中那抹跳躍的光芒時,不妨思考:這不僅是視覺的享受,更是對地球家園脆弱與堅韌的深刻提醒。在欣賞極光之美的同時,我們也應承擔起保護這顆星球的責任,讓這片宇宙贈予的光輝,得以世代傳承。極光總在北邊,但它的故事,卻屬於全人類。