隕石中的稀有元素:來自宇宙深處的珍貴寶藏

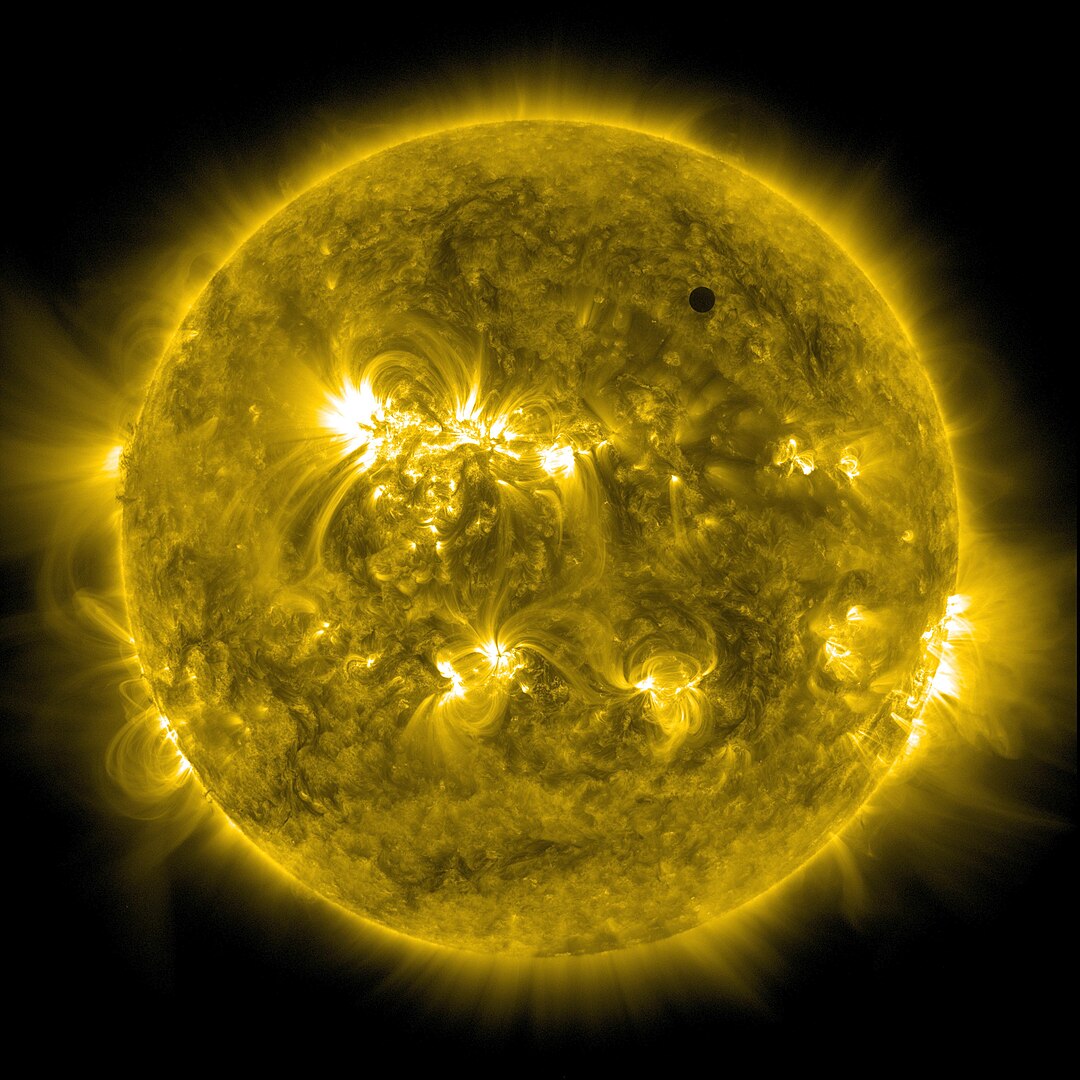

當我們仰望夜空,繁星點點彷彿在訴說宇宙的無盡故事。然而,有些故事並不需要我們遠眺天際,因為它們早已隨著隕石墜落人間,靜靜躺在地球的某個角落。這些來自太陽系深處的「宇宙信使」,不僅帶著外太空的問候,更藏著一筆珍貴的寶藏——稀有元素。地球上的元素分布並不平均,有些元素在地殼中稀少得像傳說中的珍寶,但在隕石裡,這些稀有元素卻以驚人的方式呈現,彷彿在向我們揭示太陽系誕生的秘密。今天,就讓我們一起走進隕石的世界,探索這些稀有元素的魅力,以及它們如何成為人類理解宇宙的鑰匙。 隕石的多樣面貌:稀有元素的藏身之處 隕石並非千篇一律的太空石頭,它們有著各自的個性與身世。根據組成成分,科學家將隕石分為三大類:石隕石、鐵隕石和石鐵隕石,每一類都像一個獨特的寶箱,裝載著不同種類的稀有元素。 首先是石隕石(Stony meteorites),這是最常見的隕石類型,占所有隕石的絕大部分。它們主要由矽酸鹽礦物構成,看起來像是地球上的普通岩石,但內在卻大有乾坤。特別是其中的球粒隕石(Chondrites),被認為是太陽系形成初期的「活化石」。這些隕石幾乎未經加工,保留了原始的物質組成,因此常富含稀有元素,例如鉑族元素(Platinum Group Elements, PGEs,像鉑、銥、鋨等)、錸(Re)和鋨(Os)。這些元素在地球上稀少得像黃金一樣珍貴,但在球粒隕石中卻相對富集,讓人不禁驚嘆宇宙的慷慨。 接著是鐵隕石(Iron meteorites),這類隕石像是太空中的「金屬巨人」,主要由鐵鎳合金組成,通常源自小行星的核心。鐵隕石的外觀閃耀著冷冽的金屬光澤,內部除了鐵和鎳,還藏著微量的稀有元素,例如銥(Ir)、鉑(Pt)和金(Au)。雖然這些元素的含量不算高,但鐵隕石的質量往往很大,總量加起來也頗為可觀。每次看到鐵隕石,我都忍不住想像,它們曾是某顆小行星的核心,經歷了億萬年的宇宙漂流,才來到我們眼前。 最後是石鐵隕石(Stony-iron meteorites),這是石隕石與鐵隕石的混血兒,既有金屬的光澤,又有矽酸鹽的質感。它們的組成複雜多變,像是一幅抽象畫,既有鐵鎳合金,也有礦物晶體,稀有元素的含量則因具體來源而異。這種多樣性讓石鐵隕石顯得格外神秘,仿佛每一塊都是一個未解的謎團。 不同隕石就像不同的故事書,稀有元素則是書頁間的隱藏線索。透過它們,我們得以窺探太陽系的過去,也感受到宇宙的浩瀚與多姿。 稀有元素的宇宙密碼:解讀太陽系的起源 隕石中的稀有元素不僅珍貴,更像是一串串密碼,幫助我們解開太陽系誕生的謎題。這些元素的分佈和含量,彷彿是宇宙留下的筆記,記錄了46億年前的那場大戲。 以鉑族元素為例,它們的同位素比例能透露太陽系形成時的環境條件。科學家發現,這些元素的比例受到當時溫度和壓力的影響,透過分析隕石樣本,我們可以推測出原始太陽雲(solar nebula)的物理特性。此外,某些稀有元素的富集程度,還能告訴我們早期物質的來源。比如,球粒隕石中的錸和鋨,可能來自超新星爆炸的殘骸,這些星塵在太陽系形成時被混合進了原始物質裡。這樣的發現,讓人不禁感嘆:我們腳下的地球,和宇宙深處的星辰,竟然有著如此深刻的連結。 更有趣的是,隕石中的稀有元素還可能與地球的歷史息息相關。科學家提出一個假說:地球上的鉑族元素和其他稀有金屬,很大一部分可能來自早期隕石撞擊。約40億年前,地球經歷了一場「晚期重轟炸期」(Late Heavy Bombardment),無數隕石像雨點般砸向地表,帶來了大量稀有元素。這些元素不僅豐富了地球的資源,也可能影響了生命的誕生。想像一下,你手上的金戒指,或許就藏著一絲隕石的影子,這種宇宙與日常的交織,真是奇妙得令人著迷。 探秘稀有元素的工具箱:科學的魔法 要從隕石中挖出這些稀有元素的秘密,可不是件簡單的事。科學家們得靠精密的儀器,像偵探一樣抽絲剝繭,才能揭開真相。 其中一個常用工具是「誘導耦合電漿質譜法」(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS)。這技術就像一台超級顯微鏡,能測量隕石中微量元素的含量,甚至分辨它們的同位素比例。它的靈敏度高到什麼程度呢?就算樣本裡只有幾個原子,它也能抓出來,讓科學家得以精準分析。 另一個厲害的幫手是「原子探針斷層掃描」(Atom Probe Tomography, APT)。這方法能把隕石分解到原子層次,重建出三維的元素分布圖。透過它,我們不僅知道有哪些元素,還能看到它們在隕石裡的具體位置,像是畫出一張宇宙礦物的地圖。這對於研究稀有元素的成礦過程,簡直是如虎添翼。 還有「同步加速器輻射技術」(Synchrotron radiation techniques),利用高強度的X射線,科學家可以對隕石進行高解析度的成像和分析。這種技術能深入微小礦物的結構,揭示它們的化學組成和形成歷史。每次看到這些儀器的成果,我都忍不住驚嘆:人類的智慧,竟然能把宇宙的秘密解碼得如此清晰。 未來的星際探險:稀有元素的下一章 雖然我們已經從隕石中學到不少,但這只是故事的開頭。關於稀有元素的研究,還有無數未知等待我們去挖掘,而未來的方向更是充滿可能性。 首先是樣本的擴展。目前研究的隕石數量有限,許多類型還未被充分探索。如果能收集更多來自不同天體的隕石,比如月球、火星,甚至更遠的小行星帶,我們對稀有元素分布的認識將更全面。每次聽到NASA或SpaceX的探測計畫,我都忍不住期待,說不定下一個隕石樣本,就藏著更大的驚喜。 其次是技術的進化。隨著儀器越來越精密,我們可能測到更微量的元素,甚至發現過去忽略的同位素。這些細微的數據,或許能推翻現有的理論,也可能帶來全新的洞見。想像一下,如果有一天我們能用AI分析隕石數據,會不會更快解開宇宙的謎團? 最後是跨領域的整合。隕石研究不該單打獨鬥,把它們的數據跟天文觀測、電腦模擬結合起來,才能拼湊出完整的太陽系拼圖。比如,與系外行星的研究對比,我們或許能回答:我們的太陽系是獨一無二的嗎?這些問題的答案,都藏在稀有元素的細節裡。 結語:隕石,宇宙的時光膠囊 隕石是宇宙贈予我們的珍貴禮物,每一塊都像一個時光膠囊,封存了太陽系46億年的記憶。裡頭的稀有元素,不僅是科學家眼中的寶藏,更是通往宇宙深處的橋樑。它們告訴我們,地球並非孤島,而是浩瀚星海的一部分;它們提醒我們,生命的起源,或許與天外來客密不可分。 隨著科技進步,我們對隕石的探索將越來越深入。未來的某一天,當我們解開更多稀有元素的秘密,或許能找到新的資源,甚至啟發人類走向星際。這一切,都從這些不起眼的太空石頭開始。它們靜靜地躺在博物館或實驗室裡,等待著我們用好奇心與智慧,去開啟下一個宇宙篇章。你說,這是不是一件很浪漫的事呢?